こんにちは。

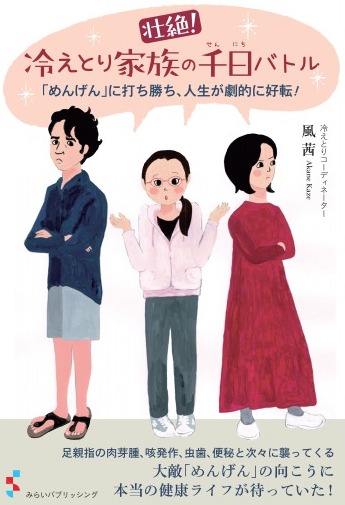

冷えとりコーディネーターの風茜(@kazeakane)です!

冷えとりガールズが靴下の重ねばきで履いているのは、シルクの靴下。

このシルクの靴下が、どんなふうにできるのかな?と思ったことはありませんか?

他の靴下は値段が安いのに、どうしてシルク靴下はこんなに価格が高いのだろう?

そんなことを思っていましたが、シルクはこんなふうに作っているということを知ったら納得です。

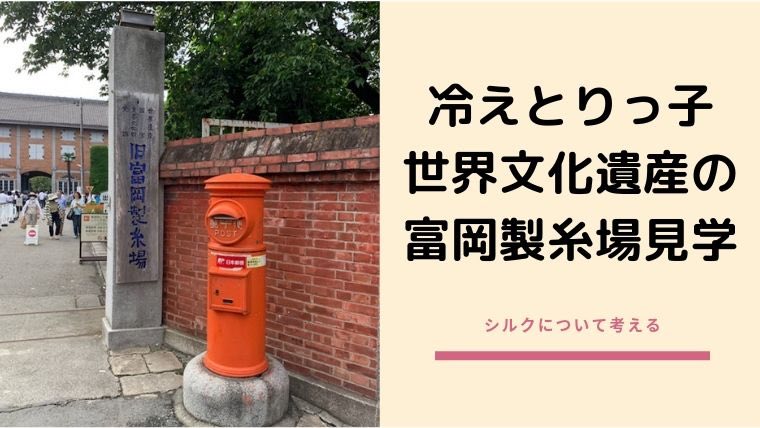

今日の記事は、世界文化遺産の富岡製糸場を見学し、冷えとりっ子とシルクのことを少し学んだレポです。

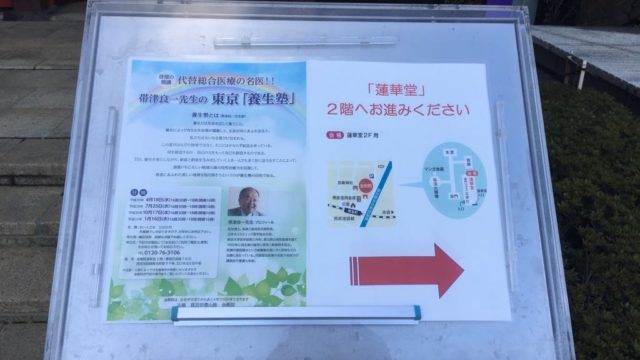

世界文化遺産の富岡製糸場

富岡製糸場は、明治維新の殖産興業の一環として日本の工業化のスタートの象徴でした。

輸出の要であった生糸の品質改良と大量生産を可能にするために作られたのです。

もともと群馬県では養蚕、製糸、織物の絹製品が盛んでした。富岡製糸場は、フランスの技術導入から始まり、日本独自の自動操糸機の実用化まで、技術革新が行われてきた場所でした。

建物が完成したのは1872年(明治5年)のことで、2014年には世界文化遺産に登録されました。

私は、大竹しのぶさん主演の映画「あゝ、野麦峠」で、あまりこの事業にはいい印象がありませんでした。

富岡製糸場は建物が美しい

現在、修復しながら見学も受け入れているので、見ることができるところは限られています。

国宝東置繭所

窓がたくさんあるのは、風通しをよくして繭を乾燥させるためなのです。

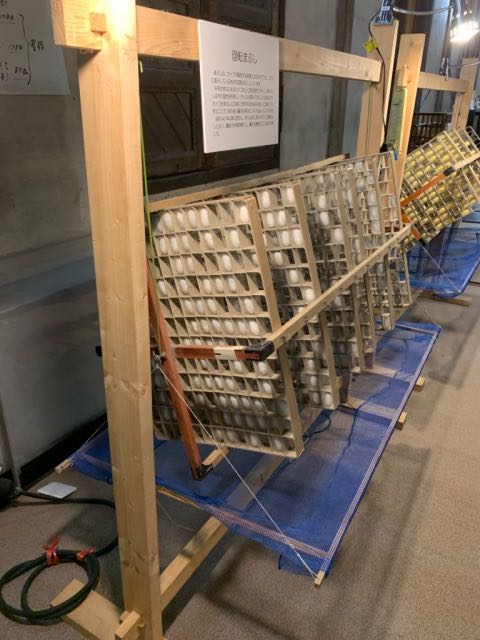

こちらは中に入って、パネルで解説を読めたり、手動の糸繰機を見学できました。

売店があるのもこちら。

二階は乾燥した繭を貯蔵する場でこんな感じでした。

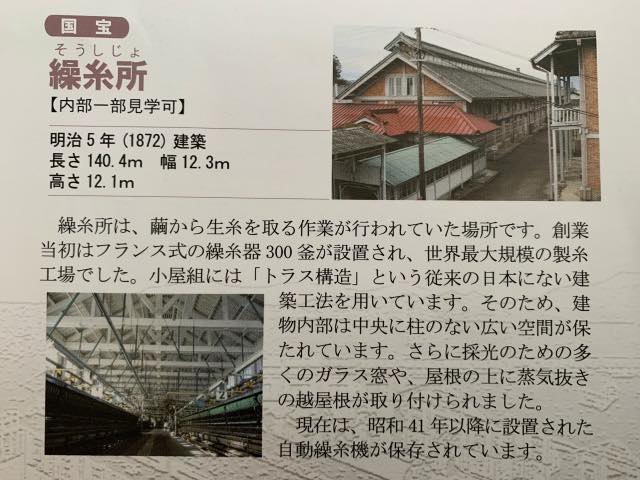

国宝操糸所

写真をとり忘れたので、パンフの写真を使用しています。

↓ ↓ ↓

こちらは自動繰糸機がずらっと並んでいました。

機械はもう動かしてはいませんが、映像でどんなふうに動かすのかをみせてくれました。

国宝西置繭所(外観見学のみ)

西と東の置繭所があるのは、創業当時は蚕を育て繭を収穫するのは年に1回しかできませんでした。

そのため1年間使う繭を貯蔵するために大きな倉庫が2つ必要だったからです。

重要文化財ブリュナ館

ブリュナ館は、製糸所指導者のブリュナと家族が暮らした建物で、のちに工女たちの寮や学習、娯楽の場として使用されたところです。

お盆の期間は特別に中に入ることができました。

二階が観光客が利用できるようにカフェスペースになっていました。

寄宿舎

ここでは大部屋にたくさんの工女が寝泊りをしていました。

狭い空間に大勢の工女が暮らしていたので、プライベートもなにもなく、ただ寝るだけのお部屋に感じてしまいました。

社宅と東置繭所では繭の手動の糸繰りをみれました。

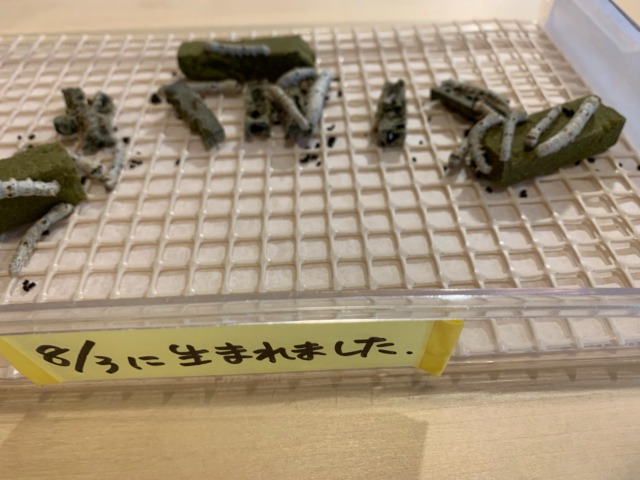

お蚕さんが展示されていました。

左の写真は成長したお蚕さんです。意外とかわいいですよね!

このお蚕さんが作った繭玉。

幼虫が入ったまま、煮出して...

糸を繰る。

気の長くなる作業です。

富岡製糸場ではシルク製品も購入できる

富岡製糸場は昭和13年(1938年)に片倉製糸紡績株式会社に経営を委任しているので、売店に置かれていたのは、片倉工業のグッズが多かったように思います。

東置繭所にショップがありました。

私も無意識にネットで片倉工業さんのシルク製品を購入していました。

この靴下の前でカップルがこんな会話を...

シルクパウダーも発見しました。

私たちが購入したのはこちらです。

蚕が入ったままのまゆ玉。

↓ ↓ ↓

シルク入りの石鹸。

↓ ↓ ↓

富岡製糸場情報

<開園時間>

9時から17時(入園は16時半まで)

*休園は12月29日から31日まで。

<アクセス>

〒370-2316 群馬県富岡市富岡1−1

☎︎0274-67-0075

<入場料金>

大人1000円、小学生・中学生150円(口頭で大丈夫でした)、高校生・大学生250円(要学生証)

未就学児無料

<駐車場>

一番近くの駐車場は最初の1時間500円、10分を越える毎に100円でした。

市営の駐車場は離れていますが、無料なところもありますので、歩ける方は下記のHPから調べてみてくださいね。

シルクのことがわかるともっとシルクを大切に着用したくなりますが、この旅行中うっかり食べ過ぎたので、こんなにシルクの靴下が破けてしまいました。

(執筆者:冷えとりコーディネーター 風茜)